9- Toda sociedad histórica, por tanto, tiene necesidad de una comunidad de fe y de relaciones ónticas, frente a la reclamación de libertad religiosa del progresismo. En dos niveles. Desde un ángulo estrictamente religioso, en primer lugar, el hombre tiene el deber de dar culto a Dios, como prescribe el primer mandamiento, y esto obliga al cristiano tanto en el plano individual como en el social o colectivo. De manera que lo mismo que en aquel tiene obligación el cristiano de preservar su fe, así en este también asiste al gobierno cristiano la obligación de preservar la fe ambiental, de promover las condiciones idóneas para su mantenimiento y expansión. En segundo término, en una consideración puramente natural o política, no puede subsistir un gobierno estable que no se asiente en una ortodoxia pública, es decir, un punto de referencia que permita apelar a un principio de superior autoridad y obligatoriedad. La pérdida de la unidad católica es, pues, el origen de la actual disolución de las nacionalidades y civilizaciones, ya que ni una religiosidad ambiental o popular puede subsistir sin el apoyo de una sociedad religiosamente constituida, ni el poder político puede ejercerse con autoridad y estabilidad si se prescinde de una instancia superior, religiosa, de común aceptación. Que dentro del catolicismo y aun de la propia Iglesia se haya terminado por acoger el ideal secularizador de la sociedad, propugnándose la teoría de la coexistencia neutra como doctrina no solo compatible con la fe católica, sino la más acomodada a su verdadero espíritu, constituye un hecho insólito y sin precedentes cuyas consecuencias disolventes están a la vista.

10- El concepto dinámico de la tradición, relacionado a sus ojos con la intuición –que se debe a la filosofía contemporánea, por obra principalmente de Bergson y los historicistas – radical de la temporalidad creadora, pero con referencia –como vislumbro Vázquez de Mella- no a la vida espiritual de los individuos, sino a la de las colectividades nacionales o históricas, abre otro de los grandes ejes de la obra de Gambra. Es dado distinguir en la sociedad dos aspectos diversos, uno estático, concretado en la articulación orgánica de comunidades autónomas, y otro dinámico, que se percibe en la evolución acumulativa e irreversible: es la tradición, como uno de los principios que rigen la recta formación y el desenvolvimiento de las sociedades históricas. La tradición, por tanto, es el progreso acumulado, y el progreso, si no es hereditario, no es progreso social. La autonomía selvática de hacer tabla rasa de todo lo anterior y sujetar las sociedades a una serie de aniquilamientos y creaciones –esto es, la revolución-, es un género de insania que consistiría en afirmar el derecho de la onda sobre el rió y el cauce, cuando la tradición es el derecho del rió sobre la onda que agita las aguas.

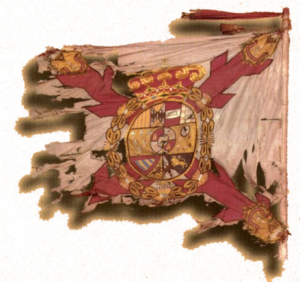

11- Del acervo del pensamiento político tradicionalista extrae nuestro autor una serie de desarrollos notables que, una vez más, no se presentan aislados, sino profundamente ligados entre sí. En primer lugar, hallamos el valor y sentido de la monarquía hereditaria (aristocrática), de la representación corporativa (popular) y del proceso de integración histórica (federativa y foral) en la formación de la nacionalidad española, caracterizada como social, tradicional, y representativa, encaja pues en la gran tradición del régimen mixto y del gobierno templado. La monarquía entraña, en primer lugar y como punto de partida, la idea de un gobierno personal –aunque cohonestado en ciertos sectores con los principios aristocrático y democrático, y también la de un poder en alguna manera santo o sagrado, es decir, elevado sobre el orden puramente natural de las convenciones o de la técnica de los hombres, ideas que la hacen incompatible en el fondo con el régimen parlamentario liberal nacido de la teoría de la soberanía popular. Finalmente, la monarquía, para cualquier pensador político español, representa el papel del termino obligado en sus meditaciones sean estas teóricas, históricas o prácticas.

12- Siguiendo por el elemento representativo, le debemos haber apurado las consecuencias de la crítica de Mella a la voluntad general o representación individualista, en razón del carácter inefable e irrepresentable del individuo. Frente a ella, levanta la tesis de la representación corporativa, repasando la contraposición entre ambas en la historia: primeramente, si las Cortes tradicionales constituían un elemento de contención del poder no lo eran tanto por las propias funciones limitativas como por los contrapoderes que incorporaban, con el corolario de que la decadencia del sistema representativo en el siglo XVIII no significo por lo mismo y sin más la implantación del absolutismo; en segundo término, la diferencia esencial entre el antiguo régimen de representación y el moderno parlamentarismo democrático radica en que en aquel el poder era limitado, pero no delegado o compartido, esto es, era una monarquía pura, con autoridad integra y responsable , finalista en su cometido, asentada en el orden natural y en el poder de Dios a través del proceso misterioso y providencial de la historia; en tercer lugar, la moderna teorización no solo admite critica desde el ángulo del representado, sino también por el contenido de operación, que concluye en un juego fantasmal arbitrario, ajeno a los intereses de los ciudadanos; finalmente, al destacar que para la existencia de una representación concreta u orgánica autentica es necesario que exista antes aquello que debe ser representado, devuelve el protagonismo al proceso de institucionalización social.

13- Llegamos así al proceso federativo como progresiva superposición y espiritualización de los vínculos unitivos, contrapunto también del Estado absoluto liberal, de la nación sacralizada de los fascismos y de los separatismos nacionalistas de hoy. Su comprensión cabal, que Gambra ve también implícita en la obra de Mella, lleva a divisar que en una gran nacionalidad actual, como la española, pervivan y coexistan en superposición y mutua compenetración, regionalidades de carácter étnico como el euskera; geográfica como la riojana; de antigua nacionalidad política como la aragonesa, la navarra. Y de ahí que en nuestra patria –que es un conjunto de naciones que han confundido parte de su vida en una unidad superior (más espiritual) que se llama España –no esté constituido el vínculo nacional por la geografía, la raza o la lengua, sino por una causa espiritual, superior y directiva, de carácter predominantemente religioso. De ahí también que el vínculo superior que hoy nos une no deba proyectarse hacia el futuro como algo sustantivo e inalterable, sino que tal proceso de integración ha de permanecer abierto.

14- Todo el acervo anterior adquiere encaje en la historia, y Gambra encuentra así que la continuidad de la defensa del régimen histórico español y de la religión como fundamento de la comunidad política signa los dos últimos siglos, desde la guerra contra la Convención hasta la de 1936, apareciendo su esencia política-religiosa en estado puro en la lucha realista de 1821-1823 contra la Constitución de Cádiz. El carlismo tradicionalista, a la luz de esta comprensión, excede de la coyuntura histórica de un mero pleito dinástico, que operaria de simple banderín de enganche de motivaciones más hondas, para venir a encarnar a la vieja España. Por eso, merece la pena proseguir su surco y no dar por cancelada una tradición que no es otra que la tradición católica de las Españas.

MIGUEL AYUSO. KOINOS. El pensamiento político de Rafael Gambra. SPEIRO.

Surge asimismo el cansancio de una permanente actitud de oposición y lucha…La tentación es entonces demasiado fuerte y a ella responde por entero el hoy dominante progresismo católico, obra cumbre del juglar de las ideas. Todo el problema se reduce para él a un retraso de la Iglesia católica, que no ha evolucionado según el ritmo de los tiempos y ha dejado de responder a las exigencias de la Historia. Se reconoce entonces en el progreso del «mundo moderno» (en la obra de la Revolución y del maquinismo, en la tecnocracia y el socialismo) realizaciones criptocristianas, y se pide perdón a ese mundo moderno por la secular incomprensión de la Iglesia…Es el momento para el progresismo de un arreglo de pesas y medidas con el «mundo moderno» para que una Iglesia debidamente evolucionada vuelva a dialogar con ese mundo y ocupe un puesto de poder no ya rector, pero sí respetado y nunca más en situación de lucha y condenación de ese mundo. La labor consistirá en miminizar la fe y la moral reduciendola ( a través de las «pendientes naturales») a lo que convenga estimar como «esencial», en renegar de la propia tradición de la Iglesia y de la civilización que ella creó considerándolas como «adherencias» o «alienaciones», en limar cuantas aristas rocen la mentalidad y formas de vida modernas, para demostrar al mundo de hoy que ser católico viene a ser lo mismo que no serlo, y que tal profesión en nada choca con las exigencias de la vida actual y del «humanismo». Consistirá asimismo en reducir la vida religiosa al interior de las conciencias, abandonando toda pretensión comunitaria-histórica de que la fe informe jurídicamente o políticamente la vida de los pueblos…

Consecuencia para los hombres es que la Ciudad humana, falta de su asiento religioso permanente, no otorga ya sentido a sus vidas, expuestas desde ahora a la incohencia del relativismo y a la corrupción que de él emana…En el término de este proceso se encuentra el hombre que se sirve sólo a sí mismo, que a nada sirve, porque carece de sobre-ti y de «principios». Es el momento del culto al Hombre, esa «idolatría de los últimos tiempos» en la que el hombre se adora a sí mismo en la vacuidad de un humanismo sin sentido ni contenido.

Rafael Gambra Ciudad. El Silencio de Dios. Ed Ciudadela.

Sin embargo, aunque los separatismos españoles constituyen una aberración recusable, pueden ser comprendidos psicológicamente si nos ponemos en la posición de quienes comienzan el patriotismo por el amor a la casa paterna y comprenden la significación profundamente antipatriótica del estatismo moderno. El Estado centralizador, al ejercer un poder absoluto e impersonal, ajeno -o más bien opuesto-, a los elementos vivos y entrañables de la sociabilidad y del patriotismo, se convierten en seguida en algo esencialmente odioso para el ciudadano medio, que sólo puede verlo bajo la especie contributiva o policial. Si a esto se añade que ese mismo Estado ha representado la muerte de todas las tradiciones políticas, jurídicas, administrativas, y aun culturales de las colectividades históricas que constituyeron las Españas, puede comprenderse la aversión y la absoluta falta de respeto interior que hacia el Estado es ya habitual entre nosotros, de un siglo a esta parte.

De aquí no se deriva, en buena lógica, más que la aversión al Estado moderno como instrumento uniformista y antitradicional. Pero el Estado se adueña del nombre de la Patria -España-, lo utiliza como propio, y procura identificar su causa y su significación con la de él mismo. Y la distinción entre Estado y nación, y lo abusivo de esa apropiación, que son cosas obvias en el orden teórico y en el histórico, no lo son para quienes no viven en estos ordenes, es decir, para el pueblo. El hábito y el tiempo va, además, consumando en las mentes de las nuevas generaciones esa identidad que comenzó por ser un simple abuso de nomenglatura. El nombre de España y el título de español pasan así insensiblemente, para muchos grupos humanos, de ser algo cordial y espontáneamente sentidos a través del propio lenguaje y de la propia tierra, a tener la misma significación hostíl que el Estado que se los apropia. Algo semejante a lo que acontece con el escudo nacional, que convertido en símbolo exclusivo del poder público, acaba por asociarse psicológicamente a las notificaciones fiscales y a los uniformes de la policía.

Cuando estos hechos psicológicos se producen, y perdura en la nación el recuerdo de motivos patrios más cercanos al calor de lo propio, los separatismos se producen fatalmente. Por eso ha dicho alguien que el centralismo fue el primero de los separatismos españoles y el origen de los demás. En la primera manifestación de esos movimientos secesionistas tuvieron mucha parte pasiones personales, posturas de extremosidad histórica, miras caciquiles, el orgullo colectivo de determinadas regiones, el infantil deseo de «jugar a naciones»; es decir, factores superficiales, más bien teóricos y de reacción momentánea, que, al cabo, se superaban en cada individuo con la reflexión y los años. La segunda fase de estos movimientos -tanto menos violenta cuanto más peligrosa- estriba precisamente en la lenta extensión de ese sentimiento de extrañeza o de molesta aversión, que la sociedad española ha sentido siempre hacia el Estado, al nombre y la significación misma de España, que deja así de inspirar un sentimiento profundo y cordial. Este ambiente es el terreno propicio para un nuevo separatismo que prescinde de las fantasmales razones históricas o étnicas en que se apoyaba el otro, para ajustarse a un secesionismo meramente industrial o práctico.

Según Mella, los liberales y revolucionarios no tienen derecho a hablar de unidad nacional, porque ellos han destruido los vínculos íntimos estables de esa unidad, y los han sustituido por ataduras y uniformismo legal, que hacen odioso hasta ese nexo externo de unidad.

«El Estado monstruo que han fabricado -dice- es la enorme cuña que ha partido el territorio nacional y ha escindido la unidad nacional que antes imperaba, más por el amor que por la fuerza, en las regiones congregadas por la obra de los siglos en torno a un mismo hogar. Y mientras no se arranque esa cuña no habrá unidad nacional ni patria española, sino un rebaño dirigido por el látigo estatal».

Rafael Gambra. La monarquía social y representativa en el pensamiento tradicional